صلى المصريون لرب النيل وشكروه على كل النعم التى منحها للناس، وخاصة أثناء الإحتفال بالفيضان: الحمد لك يا أيها النيل الذى يخرج من الأرض ويأتى ليطعم مصر ... تلك المياة والرياض التى خلقها رع لتطعم كل القطعان. والتى تروى أرض الصحراء البعيدة عن الماء؛ إنها نداه الذى يسقط من السماء ... سيد الأسماك التى تجعل الطيور المائية تذهب إلى الجنوب ... وهو ما ينتج الشعير ويخلق القمح، الأمر الذى يجعل المعابد تحافظ على الإحتفالات.

ولم يكن لرب النيل حابى معبداً خاصاً بعبادته، فقد كان نهر النيل هو مكانه المقدس.

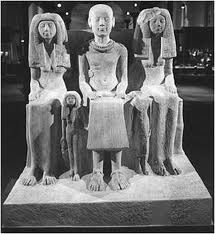

وفى أثناء إحتفال النيل كان الناس والكهنة يقدمون القرابين لحابى رب النيل، بإلقاء الطعام فى مجرى النهر. كما كانوا يلقون فى الماء بتمثال لرب النيل نفسه، كتجسيد للرب.

ولا يزال المصريون المحدثون يعتقدون أن المصريين القدماء كانوا يلقون بفتاة شابة تسمى عروس النيل فى مجرى النهر كقربان للرب. إلا أنه لا توجد أية إشارة فى الأدب المصرى القديم عن هذا الحدث.

ولم يكن لرب النيل حابى معبداً خاصاً بعبادته، فقد كان نهر النيل هو مكانه المقدس.

وفى أثناء إحتفال النيل كان الناس والكهنة يقدمون القرابين لحابى رب النيل، بإلقاء الطعام فى مجرى النهر. كما كانوا يلقون فى الماء بتمثال لرب النيل نفسه، كتجسيد للرب.

ولا يزال المصريون المحدثون يعتقدون أن المصريين القدماء كانوا يلقون بفتاة شابة تسمى عروس النيل فى مجرى النهر كقربان للرب. إلا أنه لا توجد أية إشارة فى الأدب المصرى القديم عن هذا الحدث.